心理疏导 中医药动了谁的奶酪, 为何有那么多人极力诋毁和反对

关于中医引发的争议和反对声音,这一现象涉及多重复杂因素,既有利益格局的冲突,也有认知体系的碰撞,需要从多个维度理解:

一、利益格局的冲击

1. 现代医药产业竞争

365建站客服QQ:800083652全球医药市场长期由化学药和生物药主导,跨国药企通过专利壁垒和标准化流程占据优势。中医药若在疗效验证和国际化上取得突破,可能动摇部分西药市场份额,尤其在心脑血管、慢性病等领域,中药的廉价和低副作用特性对高价专利药构成潜在威胁。

2. 医疗体系话语权争夺

现代医学(西医)建立了以循证医学为核心的评估体系,而中医的“辨证论治”“整体观”等理念难以完全适配这一标准。若中医获得更广泛的官方认可(如进入医保、国际疾病分类编码),可能挑战现有医疗体系的权威结构,引发学术界的防御性排斥。

3. 产业链利益分配

中医药产业链(药材种植、饮片加工、中成药生产)与传统西药产业链存在重叠与竞争。例如,中成药若替代部分抗生素或止痛药,可能影响相关企业的收入。此外,中药材质量参差不齐导致的信任危机,也可能被竞争对手放大利用。

二、认知体系的冲突

1. 科学验证的争议

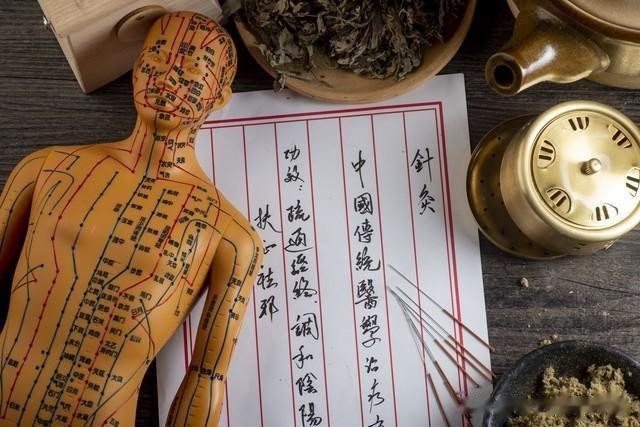

中医理论(如经络、阴阳五行)建立在古代哲学基础上,与现代生物学、化学的微观机制解释存在鸿沟。尽管针灸、草药疗效已被部分研究证实(如WHO承认针灸对某些疼痛有效),但作用机制尚未完全明晰,导致“不科学”的批评长期存在。

2. 标准化与个性化的矛盾

西医强调标准化诊疗流程,而中医注重个体化方案,同一病症可能开出不同药方。这种灵活性在缺乏统一评价标准时,易被质疑为“不可复制”,进而引发对疗效客观性的怀疑。

365建站3. 文化认知差异

在全球化背景下,中医作为“东方神秘主义”的符号,既吸引部分海外受众,也遭遇“前现代医学”的刻板印象。例如,西方媒体常将中药与“动物保护争议”(如穿山甲鳞片)或“重金属超标”等问题关联,加剧负面标签化。

三、行业内部问题引发的质疑

1. 市场乱象削弱公信力

部分机构夸大宣传(如“包治百病”)、伪中医泛滥、中药材农药残留超标等问题,导致公众信任受损。例如,2020年某中成药被检出马兜铃酸(一类致癌物),引发对中药安全性的广泛担忧。

2. 中西医结合的执行困境

中国提倡“中西医并重”,但实践中常出现两种极端:要么用西医理论强行解构中医(如试图用分子生物学解释所有中药成分),要么拒绝现代技术辅助(如排斥影像学诊断),导致结合流于形式,反而加剧对立。

3. 教育传承的断层

传统中医强调师承经验,而现代中医药高等教育偏向理论化,导致临床能力不足的毕业生难以获得患者信任。据统计,中国真正能熟练运用辨证论治的中医师不足从业者的30%,加剧了“中医无效”的偏见。

四、国际政治与贸易壁垒

1. 法规准入障碍

欧美国家对中药多定义为“膳食补充剂”而非药品,要求必须符合化学药审批标准(如FDA的随机双盲试验),而中药复方成分复杂,难以满足单一成分定量要求,导致国际化进程受阻。

2. 知识产权争夺

日韩等国通过“汉方药”“韩医”等模式,抢先注册大量中医古方专利。例如,日本津村药业垄断了全球90%的中药专利,中国反而需要支付专利费,这种“文化资源流失”加剧了国内对中医现代化的焦虑。

3. 地缘政治工具化

部分境外势力将中医争议与意识形态捆绑,炒作“中医代表落后文明”,试图削弱中国文化软实力。例如,2021年美国国会报告曾声称“中医推广是中国扩大影响力的工具”。

五、辩证看待:中医的突围与创新

尽管面临阻力,中医也在逐步现代化:

循证医学实践:如“青蒿素”从《肘后备急方》中提炼,通过现代药理学验证,成为抗疟明星药物。

技术赋能:AI辅助舌诊、脉象仪量化分析等新技术正在弥补传统诊断的主观性缺陷。

国际认可度提升:WHO已将中医药纳入《国际疾病分类第十一版》(ICD-11),针灸在183个国家和地区使用。

结语

中医引发的争议本质上是传统智慧与现代性碰撞的缩影。反对声音既来自外部利益格局的博弈,也源于内部转型的阵痛。其未来不在于“取代西医”或“固守传统”,而在于以开放姿态吸纳现代科学工具,同时坚守核心辨证思维,在解决现代医学难题(如慢性病管理、个性化医疗)中证明不可替代性。正如屠呦呦所言:“中医药是伟大宝库,但要用现代语言解读。”这一过程必然伴随争议,但也可能是中医重获国际尊重的必经之路。